[Extrait de : ‘Le roman des Andalous’, ‘Issâ Meyer]

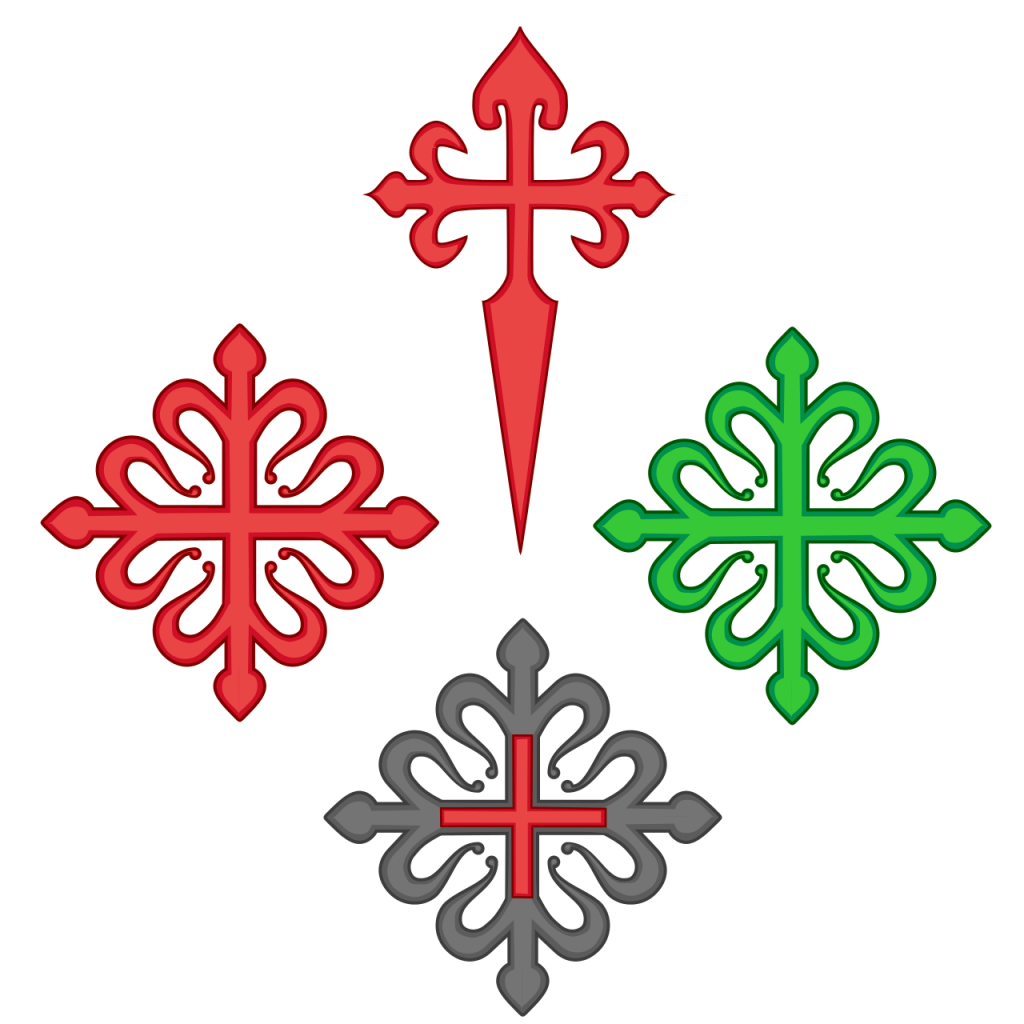

Pourquoi les forces de la Conquista semblent-elles alors aussi irrésistibles à des Andalous bien incapables de marquer le moindre point dans la lutte millénaire qui les oppose ? Il faut déjà dire que cette période de grand reflux musulman – et le pire reste à venir – correspond à l’apogée de la chevalerie ibérique. Sur le modèle des célèbres Templiers et Hospitaliers, nés dans le cadre des grandes croisades en Terre sainte et peut-être aussi inspirés par le concept islamique du ribât, ont en effet été fondées dans la péninsule des versions locales de ces ordres à la fois militaires et religieux. Fanatiques à souhait, les hommes qui les rejoignent ont fait vœu de guerre perpétuelle contre l’Islâm. Extrêmement agressifs et belliqueux, ils mènent ainsi de véritables conflits privés et n’hésitent pas à poursuivre la lutte même lorsque leurs souverains respectifs ont conclu des trêves avec les musulmans ou sont occupés à d’autres affaires. Qu’ils soient issus de confréries monastiques ou de milices locales aux inspirations très religieuses, ces hommes qui vivent en communauté sont donc entièrement dévoués à la « guerre sainte » et impressionnent tant par leurs entraînements répétés et leur maîtrise de toutes les facettes de l’art de la guerre que par la discipline drastique qu’ils s’imposent. Chez les chevaliers de l’Ordre de Calatrava, par exemple, ces moines-guerriers sont astreints à jeûner quatre jours par semaine, à réciter un certain nombre – fixe – de « Notre Père » par jour, à dormir en armure, à garder le silence au réfectoire, dans leur dortoir et à l’église, et à ne porter – en toutes circonstances – que leur robe blanche agrémentée d’une croix écarlate en forme de fleur de lys, la flordelisada – sans parler des trois vœux communs à tous les ordres religieux catholiques que sont l’obéissance, la chasteté et la pauvreté.

(…)

Ces ordres militaires croisés sont une véritable aubaine pour les royaumes chrétiens, qui les voient comme un inestimable atout et sont bien conscients de leur immense potentiel dans le cadre de la Conquista : ils leur permettent de compenser leur manque de troupes permanentes, de défendre les garnisons les plus difficiles, là où l’état de guerre est presque perpétuel, d’organiser militairement les régions conquises, d’accomplir les missions les plus périlleuses. Quand les souverains partent eux-mêmes en campagne, ces hommes peuvent leur servir d’avant-garde et de corps d’élite aguerri ; lorsqu’ils sont contraints à rester l’arme au pied ou à se préoccuper d’autres problèmes, les ordres peuvent prendre le relais et continuer à harceler les régions frontalières musulmanes. Les rois de Castille, de Léon, de Portugal et d’Aragon invitent donc les ordres étrangers à venir s’installer en leurs domaines et encouragent les confréries locales – quand ils ne sont pas directement à l’origine de leur fondation. En échange de leur « mission sacrée », les ordres croisés reçoivent des subventions conséquentes, des privilèges fiscaux et surtout de vastes concessions terriennes – les encomiendas, ou « commanderies ». 1 Grâce à des bulles papales qui leur sont octroyées, ils sont aussi très indépendants : ces véritables petites armées privées ne dépendent guère que de Rome, ne reconnaissent aucun supérieur temporel et disposent de leurs propres autorités religieuses, les prieurés, indépendants des évêchés.

Ce sont aussi des conglomérats économiques de plus en plus prospères grâce à leur gestion de la colonisation chrétienne du Sud – surtout entre le Tage et le Guadalquivir. Car ce sont eux qui administrent et repeuplent, presque systématiquement, les provinces conquises : après chaque expansion territoriale aux dépens de l’Islâm, les rois chrétiens leur accordent d’immenses étendues de terres vidées de leurs habitants légitimes. Ils y attirent les colons du Nord en distribuant les terres publiques et les biens saisis, en octroyant aux nouveaux villages fondés des fueros, des chartes qui garantissent leurs droits et des conditions fiscales très généreuses, en mettant en place des foires exonérées d’impôts pour attirer les marchands ou encore en redressant les routes et les ponts détruits par la guerre. En échange de ces incitations très attractives pour les habitants d’un Nord passablement surpeuplé et écrasé par les injustices sociales, les ordres croisés assurent l’entraînement et la mobilisation armée de cette population de colons militaires – une stratégie qui permet de s’assurer que les régions conquises le restent. Ce principe de colonisation militaire, ou Repoblación, est d’ailleurs inséparable de la Conquista depuis ses premiers succès, quatre siècles plus tôt : dès le milieu du 3ème siècle de l’Hégire (9ème siècle grégorien), les souverains primitifs des Asturies avaient encouragé les habitants des montagnes à repeupler le fameux « désert du Douro », ce no man’s land qui séparait le Nord chrétien d’al-Andalus. Ce système de la presura était alors fondé sur un principe simple : chacun pouvait obtenir en pleine propriété toutes les terres qu’il pouvait travailler et défendre. Si les nobles léonais et galiciens avaient vite occupé les terres de l’Ouest avec leurs serfs, la Vieille-Castille, plus aride, moins engageante, avait surtout attiré de petits paysans sans terre en quête d’un modeste lopin à cultiver en famille. Dans les deux cas, le pouvoir était gagnant : le système féodal permettait l’entretien de chevaliers ; la paysannerie libre fournissait une masse d’hommes durs à la peine, eux aussi astreints aux engagements du service militaire. Cette habile stratégie est en somme à l’exact opposé de l’absence de vision globale des Muwâhhidûn qui, après chacune de leurs victoires pourtant parfois éclatantes, n’avaient guère su que faire des terres reprises aux Conquistadors… Seigneurs féodaux, moines et chevaliers tout à la fois, les institutions militaro-religieuses que sont les ordres croisés disposent donc, à la chute du pouvoir almohade, d’une puissance sans commune mesure avec tout ce que les Andalous pourraient leur opposer : d’abondantes ressources humaines et financières, un réseau de places fortes bien pensé, une discipline de fer, une hiérarchie respectée et dirigée par un Grand-Maître au pouvoir presque absolu.

(…)

Les milices urbaines sont également un maillon indispensable de la stratégie militaire de la Conquista. Car au Nord, l’on est encore très loin des bourgeoisies citadines éduquées et prospères qui font rayonner les villes musulmanes du Sud par leur richesse et leur culture. Pour leurs souverains, les cités chrétiennes sont avant tout des unités militaires dont les conseils municipaux permettent de financer et d’organiser des milices qui se relaient pour garder les murs ou les frontières, mener des incursions loin en terre musulmane ou suivre les armées régulières à la bataille. C’est d’ailleurs tout le principe des fueros, ces chartes d’autonomie attribuées par le monarque en personne qui permettent aux habitants d’une ville d’échapper au système féodal – et donc à l’avidité de la noblesse – en échange de la mobilisation d’une troupe armée à intervalles réguliers au service de la Couronne. En somme, toute la vie sociale du Nord est presque exclusivement tournée vers la guerre et organisée en fonction de ses nécessités ; chaque adulte de sexe masculin est entraîné dès son plus jeune âge à l’usage des armes et peut mener tout type d’opérations militaires. L’on a vu, par exemple, que la milice urbaine d’Avila, sans doute la plus célèbre de toutes, avait un temps servi de fer de lance des armées chrétiennes et mené des raids jusqu’aux portes de Séville, où elle avait même contraint un prince almohade à la fuite. Partout dans les régions conquises, les rois fondent des villes nouvelles ou rénovent les cités musulmanes vidées de leurs occupants qui forment autant de centres de colonisation où les émigrants sont attirés du Nord par l’octroi de libertés inédites. Et par « Nord », il ne faut pas seulement comprendre le nord de la péninsule mais plus largement le nord de l’Europe : Sancho du Portugal n’hésite ainsi pas à peupler les nouveaux confins de son royaume de migrants de Flandre et de Bourgogne, quand les musulmans de Yâbisah (Ibiza) seront proprement « remplacés » par des colons de toute la France, et ceux de Séville par des Italiens de la région de Gênes.

Et puis il y a, aussi, les aventuriers en tout genre, mercenaires de fortune que l’on connaît alors sous le nom d’almogavars 2 et que les pays catalans semblent alors capables de produire en nombre impressionnant. Ils n’ont ni le prestige ni le code d’honneur des chevaliers, ils combattent dans l’ombre et commettent des crimes si abominables qu’ils en feraient trembler d’indignation les plus fanatiques des prêtres croisés, les nobles les méprisent, mais les rois chrétiens savent mieux que quiconque ce qu’ils leur doivent : le dépeuplement des campagnes musulmanes harcelées par ces cruels escadrons de la mort.

(…)

Au final, le secret de l’indomptable marche en avant des Conquistadors n’en est donc pas vraiment un : c’est le triomphe sans appel d’une société guerrière, brutale et fanatique, encore très rustre et surtout relativement unie dans ses desseins et son dynamisme expansionniste, sur des communautés plus civiles, plus urbaines, plus érudites, globalement divisées, à l’environnement plus policé et « pacifique ». Le problème vient de loin et n’a fait qu’aggraver avec le temps : l’ère des califes omeyyades avait ancré dans les consciences andalouses l’idée que le Jihâd était l’affaire du souverain, et non une responsabilité individuelle ; et depuis l’épopée très controversée d’al-Mansûr, les natifs de la péninsule avaient été volontairement et consciencieusement tenus à l’écart des choses de la guerre – toujours soumis au bon vouloir de castes militaires étrangères qui n’avaient nécessairement pas, sauf exception, le même attachement instinctif à la préservation du pays qu’eux. Pendant ce temps, les sociétés du Nord ont maintenu à travers les siècles un niveau d’agressivité presque aberrant. Depuis la fin du temps des premières taifas au moins, les Andalous avaient néanmoins compris l’imminence du danger qui les guettait ; et depuis le nouvel élan impulsé par les Murâbitûn, ils avaient aussi pris conscience de la nécessité de s’engager plus directement dans cette affaire cruciale pour leur survie en tant que peuple. Tout au long du siècle qui précède le grand effondrement d’al-Andalus, l’on voit ainsi de plus en plus de natifs s’enrôler dans les armées almoravides ou almohades et, bien souvent, s’y distinguer. Il faut d’ailleurs noter qu’à presque aucun moment de cette étape décisive de la Conquista, les Andalous n’auront manqué d’héroïsme – portés, notamment, par leurs savants religieux, nombreux à tomber au champ d’honneur. Ce n’est en réalité pas là que le bât blesse : il n’y avait tout simplement personne pour organiser et encadrer cet enthousiasme brouillon à souhait. Rien n’a été fait pour pallier l’infériorité structurelle d’al-Andalus et proposer un système politico-militaire crédible – si ce n’est envoyer, d’année en année, des vagues de combattants du Maghreb. Lorsque l’on voit, par exemple, la ferveur des Sévillans prêts à sortir de leur ville par milliers vers une mort quasi-certaine pour le simple souci de défendre leur honneur, l’on imagine aisément que si le pouvoir almohade avait sérieusement cherché à organiser une milice urbaine sur le modèle castillan, les volontaires auraient été fort nombreux. En ont-ils été dissuadés par la crainte que des Andalous mieux armés et entraînés ne les chassent ? Il semble en tout cas que la défaite d’al-‘Uqâb (Las Navas de Tolosa) ait aussi marqué un tournant majeur dans les mentalités almohades, marquées par le poids de l’humiliation et désormais incapables de prendre la moindre initiative dans la péninsule.

Au final, les Muwâhhidûn auront quoi qu’il en soit lamentablement échoué à tirer le meilleur parti des aspirations à un renouveau militaire. À l’inverse des grands Nûr ad-Dîn et Salâh ad-Dîn en Orient, ils n’auront pas réussi non plus à porter un projet de contre-croisade suffisamment puissant pour être unificateur – et victorieux. Leur doctrine les en empêchait, de même que leur statut d’occupants étrangers qu’ils n’avaient jamais vraiment cherché à effacer. Les Muwâhhidûn n’ont pas non plus permis à al-Andalus d’acquérir une véritable capacité d’auto-défense et n’ont jamais cherché à réduire sa dépendance à l’égard des troupes d’Afrique ; et en l’abandonnant ensuite froidement à son sort, ils l’ont privée d’une bonne partie des hommes capables de la sauver. Il reste encore les contingents andalous de l’armée impériale – des hommes volontaires comme Ibn Hûd ou les Banû Mardanîsh – mais ils semblent bien trop peu pour peser d’une quelconque manière sur le rapport de forces. La plupart des garnisons sont condamnées d’avance par leur manque d’effectifs sérieusement entraînés. Et même lorsque le nombre ne manque pas, que peuvent bien faire des cavaliers légers semi-professionnels face à des chevaliers entièrement métallisés qui s’entraînent toute l’année sans répit ? Les juristes, les médecins, les marchands qui montent bravement au front suscitent sans conteste l’admiration, mais de quoi seraient-ils bien capables, sinon de servir de victimes expiatoires à des hommes dont la guerre est la raison de vivre ? Face à l’injuste mais efficace système féodal qui permet aux royaumes du Nord de former et d’entretenir une puissante caste de chevaliers surentraînés et dotés du meilleur équipement, face à l’organisation très martiale des cités chrétiennes qui fournissent tant de valeureux fantassins, les Andalous n’ont guère que leur passion et leur courage à offrir – et ils ne suffiront pas…

Notes

- Alphonse le Batailleur avait même souhaité léguer toutes ses possessions et son royaume aux Templiers et aux Hospitaliers, avant que le peuple et les nobles d’Aragon ne s’opposent à son testament.

-

Ce nom provient de l’arabe al-mughâwîr – « celui qui mène une incursion en terre ennemie ». Leurs chefs portaient également des titres d’origine arabe : l’adalil, de l’arabe ad-dalîl – « le guide » – et l’almugatèn – de l’arabe al-muqaddîm.